小唄とは

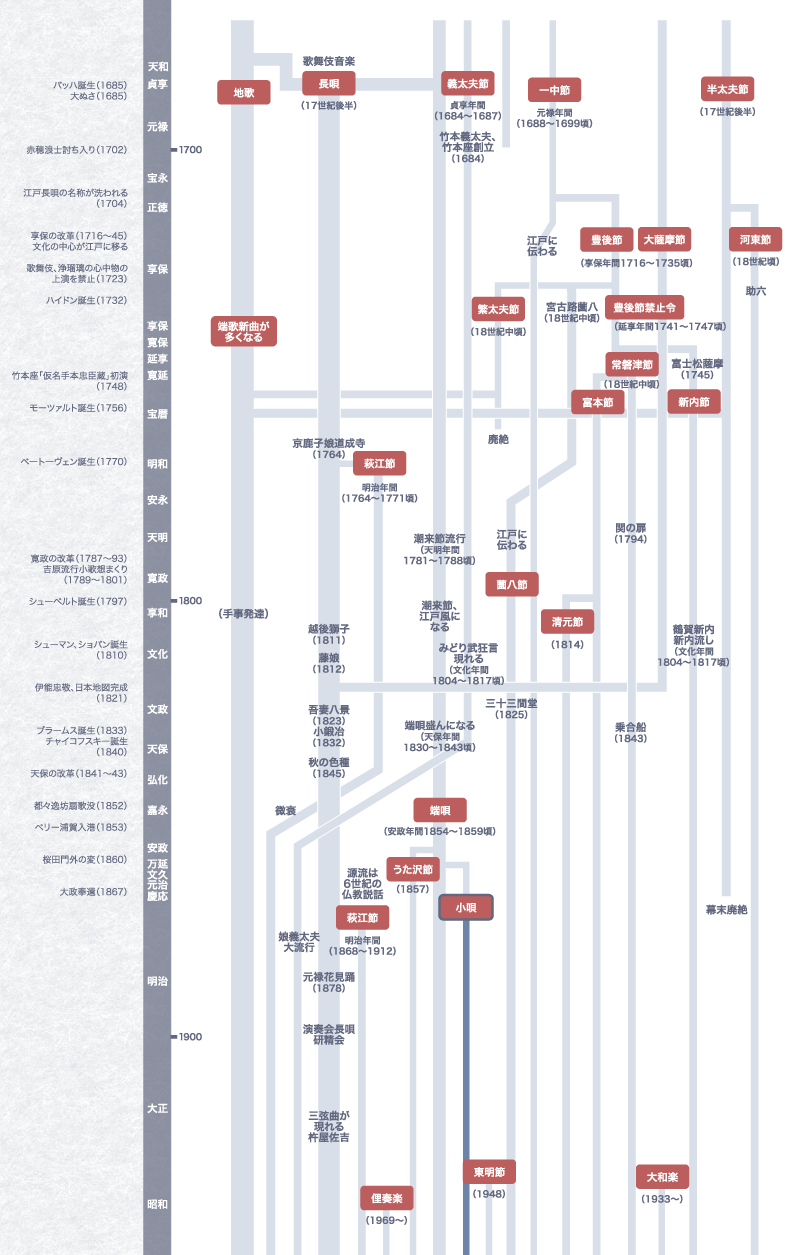

小唄の歴史

小唄とは歌詞の短い歌いもので、そのはじめは遠く千年以上昔の平安時代にまで遡る事ができます。

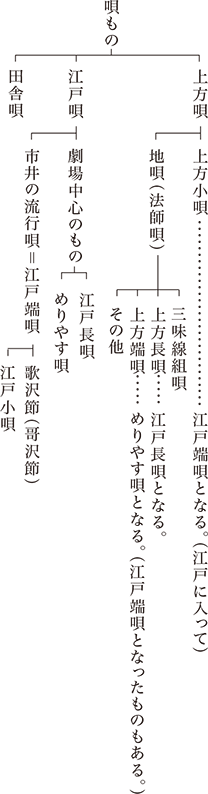

しかし、我々にとって、もっと身近なものとして感じられる小唄とは、五〜六百年前の室町時代の狂言小歌、または江戸時代初めの隆達節ということなのでしょうか、その頃はまだ三味線が普及していなかった時代です。民衆が巷で流行る短い歌を、三味線の伴奏で盛んに歌うようになるのは江戸時代中期からで、それも上方(京阪)から江戸へという経路です。江戸時代も後期になると江戸では上方伝来の歌も、地方の民謡も包み込んでみな端唄と呼び、端唄が全般となりました。江戸ではその頃端唄をゆったりと渋く上品に唄い聞かされる歌沢が生まれ、文化人の間でもてはやされました。その歌沢にやや遅れて端唄のテンポを早くして、すっきりと粋な味わいにしたのが今の小唄、つまり「江戸小唄」です。

江戸の小唄は、このように初めのうちこそ、上方の端唄の流れを受け継いでいますが、江戸の小唄ここにありと、存在感を示したのは、二世清元延寿太夫の娘で四世延寿太夫の妻になった清元お葉でした。端唄も小唄もそれまではほとんど作詞・作曲者とも不詳、つまり詠み人知らずでしたが、お葉が十六歳とき、雲州松江藩松平不味公の和歌に手を加えて曲を付けた「散るは浮き」が江戸小唄最初の創作品となりました。またお葉の夫・四世清元延寿太夫は河竹黙阿弥と力を合わせて新作浄瑠璃に端唄を挟み込むことに熱心で、「雁金」に“空ほの暗き”、「夕立」に“草の葉”など、今も江戸小唄の代表曲として演奏されます。このように小唄は幕末から明治にかけて、清元と密接な関係で発達してきましたが、とくに明治に入ってからは、貴紳顕官の設ける座敷でもてはやされました。それでも<江戸小唄>と名づけられたのはずっと後の、大正末年でそれまでは<端唄>とだけ呼んだそうです。演奏の場に座敷(いわゆる四畳半)が多いので、人数は唄一人、三味線一人の一挺一枚が原則ですが、三味線に手の込んだ替手を入れて変化をつけ、江戸小唄では替手の入った三味線が聞き物になっています。三味線は爪弾き、柔らかく味のある音締めとなります。唄も声も張らずに、独り言を呟くように粋で軽妙洒脱な文句をうたいます。小唄は清元お葉を創始者として、初め作曲者には清元の人が多かったのですが、のち一中節の都以中、音曲百般に通じた平岡吟舟などが加わり、その後は古典全般、常磐津、長唄に文化人(文士、画家など)も協力し、曲趣と裾野が広がり、小唄人口が増えるに伴って流派も増え今日に至ります。

草紙庵の新作小唄 吉田草紙庵(1875〜1946)

江戸時代の末期から明治中期に確立期を迎えた「古典小唄」の後、一時代を築いたのが吉田草紙庵です。

彼はそれまで四畳半の爪弾きで唄う「座敷小唄」を、更に拡げた「舞台小唄」にまでもってゆかなければ大衆化しないと考え、それまで「芝居小唄」といっても役者の人気を唄ったものか、単に狂言の筋を唄ったものに過ぎなかったものから、歌舞伎の下座音楽とセリフを小唄に持ち込んだものを作曲し始めました。しかし、この小唄が小唄界に発表された当初は、それまでの「古典小唄」を小唄と思っていた人達からは一時不評をかいました。その後それが流行ってくると彼のもとには、「草紙庵作曲の新作小唄」を習いに通う小唄の師匠達が後を絶たなかったそうです。br>

それまでの小唄は、諸流師匠達の余技、もしくは通人たちの好みや思いつきで即興的に作曲されたものでしたが、それに比べ彼の作曲は、いろいろの材料を使い、その用い方が論理的かつ巧みで「座敷小唄」から大きな劇場やホールで演奏する「舞台小唄」として定着しました。br>

加えて、舞台演奏であえて撥を使わず、爪弾きを用いたことが、小唄がひとつのジャンルとしてまとまる大きな要素となり、この点においても草紙庵の残した功績は大きく評価され、現在は「古典小唄」、他の多くの作曲者による作品と共に、広く支持を受けて唄い継がれています。

小唄歴史年表史

小唄のあれこれ

解説

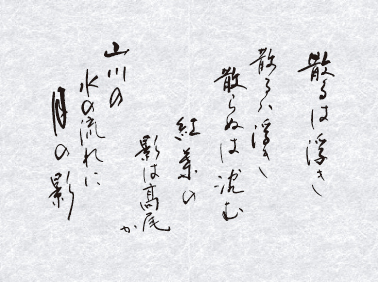

「江戸小唄」の祖といわれる清元お葉が十六歳の時作曲した曲です。

安政二年(一八五五)の大地震の年の師走頃、出雲の国松江城主松平治郷(不味公)自筆の短歌「散るは浮き散らぬは沈む紅葉の陰は高尾の山川の水」に、お葉が「高尾の山川の水」を「高尾か山川の水」と変え、末尾に「水の流れに月の影」と加筆して、小唄の歌詞としたものです。

「江戸小唄」−四季の名曲−

夜桜 (三下り)

作詞作曲者:不明 演奏:千紫千恵(1903〜2007)

夜桜や 浮かれ鳥がまいまいと 花の木陰に誰やらいるわいな

とぼけしゃんすな 芽吹き柳が風にもまれて エ〜エ〜、

ふうわりふうわりふうわりと、 オヽサそおじゃいな そおじゃいな

解説

ここでの夜桜は、吉原仲の町往来の中ほどに植えられた桜のことであり、「浮かれ鳥」は、吉原の常連客を鳥や雀になぞらえたもので「まいまい」は浮かれ男が舞い舞い歩くのと、毎夜毎夜をかけた掛けことばとなっています。小唄にはこうした掛けことばが、随所に使われて、その洒脱な味に一役買っています。

解説

夏の夜、団扇片手に蛍狩りに出かけるのは江戸時代の行事の一つであった。この歌詞では「そっと押えた団扇の手管」がその眼目であるが、これは初心な娘が闇を幸い、蛍を押える振りをしてわざと団扇で思う人の手を押えるところで、口で言われぬ思いを団扇に言わせるという、まことに心憎い作品です。

解説

この小唄の主人公は芸妓と思われます。芸妓が遅れて待ち合わせの場所に来ると、相手の姿が見えない。きっと腹を立てて帰ってしまったのだろう。月も雲に隠れてしまっているし、エエ憎らしい男心と秋の空「月はしょんぼり」はしょんぼり取り残された自分を指し「ええ憎らしい」は「桐一葉」と「秋の空」と「男心」に掛けた、掛ことばです。

初雪 (本調子)

作曲:初代清元菊寿太夫 演奏:蓼胡津留(1906〜1989)

初雪に 降りこめられて向島 二人が仲に置炬燵

酒の機嫌の爪弾きは 好いた同士の差向かい

嘘が浮世か浮世が実か まことくらべの 胸と胸

解説

この小唄は、明治二十年頃の小唄完成期に作られたもので、向島情緒を遺憾なく描写しています。季節はずれの向島水神の森の奥の、小座敷で落ち合った客と芸妓が、折からの初雪に、このまま降り続けて欲しいとの思いで、置炬燵で盃のやり取りの中、流行の小唄を爪弾きで唄っている様子が、情緒的に描かれている小唄の代表曲です。

小唄の豆知識

江戸時代の芝居道では、一年間の年間行事がきちんと定まっていた。即ち芝居の年度は毎月十一月の顔見世に始まり、翌年十月の千秋楽に終り、その間正式の興行は六回が定めになっていった。

一月(初春興行) 元旦仕初

二日初日

三月(弥生興行) 三日初日

五月(皐月興行) 五日初日

七月(盆興行) 七日初日

九月(お名残興行) 九日初日

十月 十五日千秋楽

十一月(顔見世興行) 一日初日

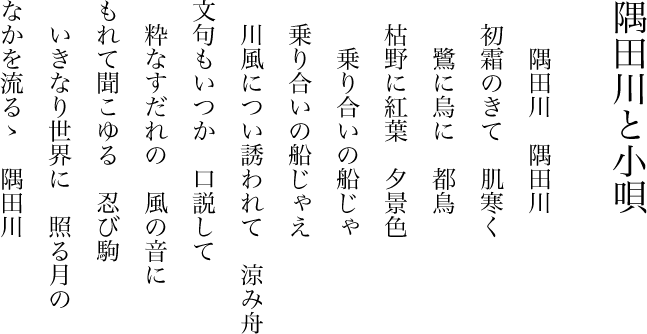

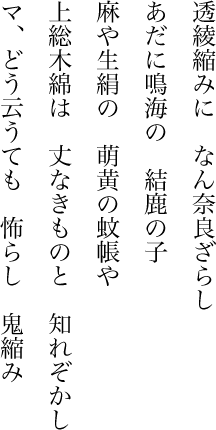

江戸は「水の都」と言ってもよいほど、多くの水路に恵まれていました。なかでも隅田川は、水運の要路というばかりでなく、春、夏、秋、冬それぞれに、江戸一番の景勝地、行楽地として江戸っ子達にこよなく愛されていました。

安政の頃、浮世絵師の広重は「名所江戸百景」という大作を描きますが、隅田川を構図に取り入れた絵がたいへん多く、遠景に富士山を望み、雪見花の絶景地であったことが伺われます。この隅田川を舞台にして、四季折々の風物詩が小唄にも多く唄われています。

この小唄で分かりますように水の流れは清らかで、寛政のころ、隅田川の水でお酒が造られたと伝えられています。また河口近くでは白魚が獲れ、船の漁火が春の宵に霞む情景は歌舞伎「三人吉三」の台詞であまりにも有名です。(小唄では『吉三節分』)吾妻橋から下流を「大川」と呼び、隅田川のカモメを「都鳥」と呼ぶ・・・、隅田川の夏の舟遊び、花火見物、蛍狩り、灯篭流しなどさまざまな風物詩で、小唄の世界を彩ります。

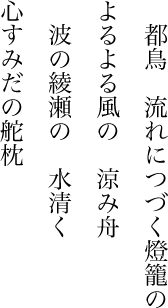

古い小唄をひも解いていますと、江戸時代の風俗や暮らしの様子を、かいま見ることができます。たとえば「すきやちぢみ」という唄…

透綾縮み(薄い絹のちぢみ)、奈良ざらし(極上の麻)、結鹿の子(絞りで白いまだら模様に染めた布)、生絹(生糸で織った薄布)、上総木綿(さらりとした肌触りの綿織物)、鬼縮み(ごわごわした織の荒い布)…というぐあいに、この小唄は夏向きの織物の名称を集めて歌い込んでいます。

江戸時代、四月(旧暦)、冬の綿入れから袷に着替え、五月、袷から麻や木綿の単衣に着替えます。四季のある日本ならではの習慣で、冷房機の無い時代、涼しく暮らす知恵と工夫で、各地に豊かな織物文化を生み出してきました。

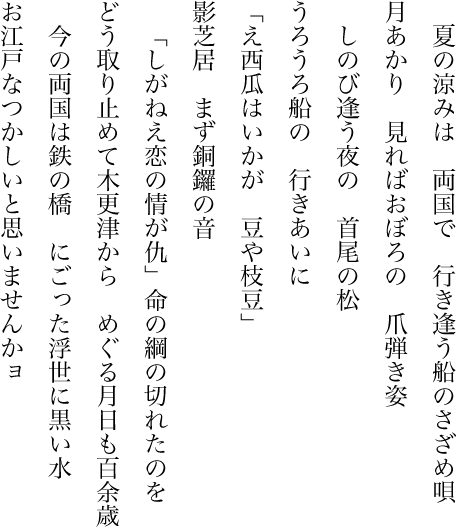

曲としてはさらりとした中にも情趣ある唄で、こうして歌詞を読むだけでも、味わい深いものです。もう一つ、「主と二人」という唄…

こちらの唄は台所用品をいろいろ並べています。現代でも使われているものもありますが「へっつい」は「かまど」のこと、「銅壷」は長火鉢の灰の中などに入れておく銅製の湯沸かし、「せっかい」はすり鉢のなかのものを掻き出す道具でしゃもじの円い頭を縦半分に割ったような形、「灰ならし」は火鉢などの灰をならす金属の道具、いずれもこの時代の暮らしに必要な物たち…。古のことばとの出会いは何か心楽しいものですが、さらにこの小唄はまるで早口言葉のような節付けで、軽妙洒脱な面白みのある曲となっています。

小唄で「歌舞伎」を楽しむ

江戸時代は元禄時代、歌舞伎は町人文化として花を咲かせ、名作者や名優を多く輩出し、演劇として多彩な発展をとげてきました。小唄にも「芝居小唄」と呼ばれる歌舞伎を題材とした曲が多く誕生し、舞台演奏にも向く曲作りで大いに親しまれ、今日でも広く唄われている。

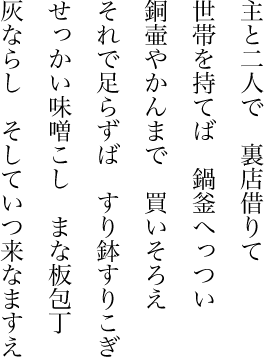

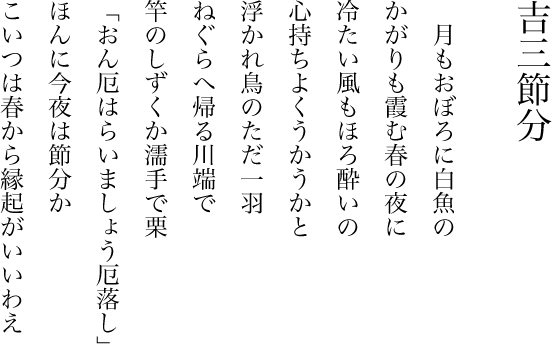

芝居の外題は「三人吉三廊初買」。

和尚吉三、お坊吉三、お嬢吉三の三人の吉三が節分の夜、初めて出会う「大川端の場」。緋縮緬の半襟、黒縮緬の長振袖で、女装の盗賊お嬢吉三の有名なせりふがほとんどそのまま小唄に唄いこまれている。重い運命の糸に結ばれた三人、その悲劇の筋書きはともかく、この七五調のせりふを音感を、心地よく味わうことのできるのがこの唄の魅力。

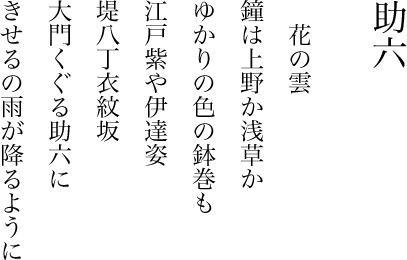

芝居の外題は「助六由縁江戸桜」。

小唄は芭蕉の俳句を唄い出しにしている。まさに夜桜まっ盛りの吉原三浦屋店先が舞台。助六(実は蘇我五郎)は河東節にのって花道から登場する。そのいでたちは、頭に紫の鉢巻、黒羽二重に紅絹裏の小袖、浅黄無垢の一つ前、綾織の帯、鮫鞘の脇差し、高蒔絵の印籠、尺八を背に、玉子色の足袋、桐の大下駄、手には桜吹雪をしのぐ蛇の目傘。目にあざやかな舞台である。

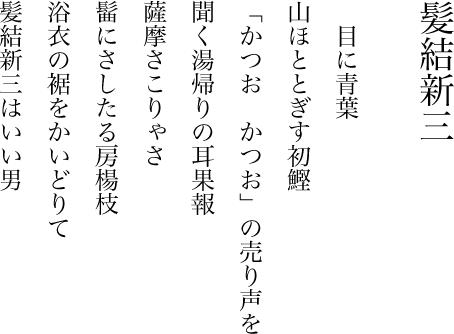

芝居の外題は「梅雨小袖昔八丈」。

小悪党ながらいなせな好男子、髪結新三の「富吉町の新三内の場」。ほとどきすの一声、かつおの売り声、そして陽気な「さつまさ」の下座唄のなか、花道から新三がさっそと登場する。

湯上り浴衣姿で高値の初鰹をまるごと買い、江戸っ子の気風のよさをみせる。梅雨の晴れ間の裏長屋、季節感あふれる生き生きとした舞台を想像しながら唄いたい。

陰暦十二月の季と異名

| (季) | (月) | (異名) | |

|---|---|---|---|

| 春 | 初春 | 一月 | 睦月(むつき) |

| 仲春 | 二月 | 如月(きさらぎ) | |

| 晩春 | 三月 | 弥生(やよい) | |

| 夏 | 初夏 | 四月 | 卯月(うづき) |

| 夏仲 | 五月 | 皐月(さつき) | |

| 晩夏 | 六月 | 水無月(みなづき) | |

| 秋 | 初秋 | 七月 | 文月(ふみつき) |

| 仲秋 | 八月 | 葉月(はづき) | |

| 晩秋 | 九月 | 長月(ながつき) | |

| 冬 | 初冬 | 十月 | 神無月(かんなづき) |

| 仲冬 | 十一月 | 霜月(しもつき) | |

| 晩冬 | 十二月 | 師走(しわす) | |

陰暦による時刻

昼夜二十四時間を十二刻に分け、

更に之を明、朝、昼、夕、暮、宵、夜、

暁の八つに区分している。

| 明け | 六つ(午前六時) |

|---|---|

| 六つ半(午前七時) | |

| 朝 | 五つ(午前八時) |

| 五つ半(午前九時) | |

| 昼 | 四つ(午前十時) |

| 四つ半(午前十一時) | |

| 九つ(正午) | |

| 九つ半(午後一時) | |

| 八つ(午後二時) | |

| 八つ半(午後三時) | |

| 夕 | 七つ(午後四時) |

| 七つ半(午後五時) | |

| 暮 | 六つ(午後六時) |

| 六つ半(午後七時) | |

| 宵 | 五つ(午後八時) |

| 五つ半(午後九時) | |

| 夜 | 四つ(午後十時) |

| 四つ半(午後十一時) | |

| 九つ(午後十二時) | |

| 九つ半(午後一時) | |

| 八つ(午後二時) | |

| 八つ半(午後三時) | |

| 暁 | 七つ(午前四時) |

| 七つ半(午前五時) |

”時報”用の鐘と拍子木

石町は江戸を寝せたり起こしたりー石町三丁目にこの鐘楼ができたのは二代将軍秀忠の時代(一六〇五→一六二三)。それから一二〇年ほど経って本所・上野・浅草・芝の切通しでも「時の鐘」を撞くようになった。また、町方では拍子木でも時刻を知らせていた(これを「時打ち」という)。鐘は、明け六つや暮れ六つならば、六・三(六は時刻の数、三は捨ての鐘)という撞き方をしていたわけだが、拍子木のほうはその点が甚だ曖昧だった様である。明け方は五・三(三は捨て鐘と同じく意味のないもの)、宵は四・二・三、夜は六・三、非常の場合には四・三・六・二という打ち方をしていたらしい。ところで、吉原の退けは四つ、大退けは九つとなっていた。四つになると浅草寺の境内からは四・三の鐘が聴こえてくるが、吉原ではこの時刻には拍子木を打たなかった。そして、夜回りは九つの鐘が鳴ったときに四つを打ち、その帰り路に今度は九つを打った。これが、吉原は拍子木までが嘘をつき---なのである。この営業時間の延長策は、当時の為政者の苦笑しながら黙認していたものと見える。